【初心者ガイド】GA4でよく使うディメンションと指標まとめ

「GA4は用語が多すぎて意味が分からない」

「データは見ているけど、ビジネスにどう活かすの?」

そんなお悩みありませんか?ある美容サロン様も「PVは増えたけど予約は増えていない」と悩んでいました。

問題は「数字を見ても、それが売上にどう直結するかイメージできない」ことですよね。

そこでこの記事では、GA4でよく使うディメンションと指標を、実務でどう活かすかまで解説します。

最低限ここだけ見ておけば大丈夫!という基準でまとめました

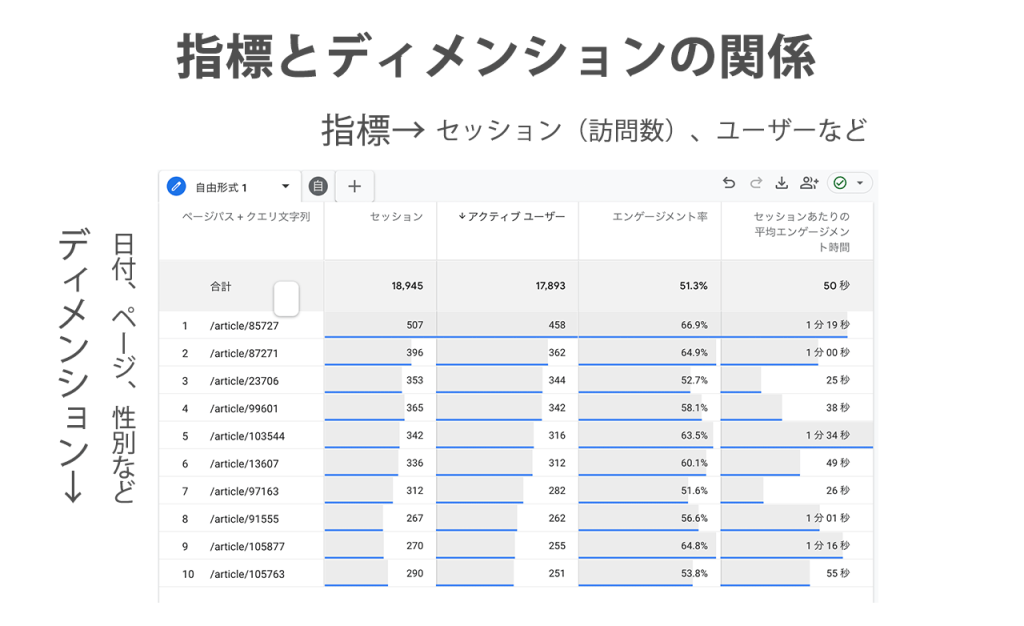

ディメンションと指標の違いとは?

ディメンション(Dimension)

データの「切り口」や「属性」を表すもの。

例:ユーザーの地域、使用しているデバイス、流入チャネル など。

指標(Metric)

「数値」として表される成果や行動の大きさ。

例:セッション数、コンバージョン数、直帰率、滞在時間 など。

たとえば「デバイス(ディメンション)」ごとに「セッション数(指標)」を比較すると、どの端末からアクセスが多いのかがわかります。

表形式のグラフで、縦軸がディメンション、横軸が指標と考えると分かりやすいですよ

GA4でよく使うディメンション

(1)集客関連

セッションの参照元 / メディア

意味

どの媒体から来たか(Google検索、SNS、広告など)。

活用メリット

集客元ごとに投資対効果を判断できる。

例:「広告経由はユーザー数が多いのにCV率が低い」

→広告のターゲティングを見直す判断材料に。

キャンペーン

意味

広告やメルマガの成果を測定する際や、instagramやLINEからの集客効果を図る際に使用します。

活用メリット

どの広告バナーの効果が高いかを測定できるほか、メルマガやLINE集客など通常では「not set(測定不能)」となる流入を測定できます。

キャンペーンの測定にはURL末尾に「UTMパラメーター」が必要です。設定方法はこちらをご確認ください!

(2)ユーザー属性関連

地域(国・市区町村)

意味

来訪ユーザーの居住エリア。ローカルビジネスでは必須。

活用メリット

どの地域からのアクセスが受注につながりやすいか、プロモーションが狙った地域に届いているかなどを確認します。

例:特定の都道府県からのアクセスがCVに繋がりやすい場合、広告を該当エリアに絞ることで費用対効果を改善。

デバイスカテゴリ(PC / モバイル / タブレット)

意味

サイトを閲覧しているユーザーの使用端末

活用メリット

端末ごとのアクセス数やサービスの利用状況からサイト改善の優先順位を決められる。

例:「モバイルユーザーが7割だが離脱率が高い」→スマホUIを優先的に改善。

(3)行動関連

ランディングページ

意味

セッション時、最初に訪問したページ

活用メリット

サイト内アクセスの起点となるページを軸に、離脱までの間でどれだけサービスを活用していただけたかを確認できる

例:「特定のカテゴリは流入が多いがエンゲージメント率が低い」→他のカテゴリとページを比較して課題を抽出し改善。

ページタイトル / スクリーンクラス

意味

どのページがよく見られているか。

活用メリット

ユーザーがコンバージョンに繋がりやすいページに遷移できているか、見て欲しいコンテンツを見ていただけているかを確認できる

例:口コミや体験談をより多くの人に見ていただくために改善を実施→実際にアクセス数が増加し、獲得が増加したかを確認。

イベント名

意味

バナーやリンクのクリックなどのユーザー行動を自由に測定するためのディメンション。

目標とするイベントは「キーイベント」として登録することで、より成果を測定しやすくなります。

活用メリット

サイト内に設置したイベントバナーがどれくらいクリックされたかを測定したり、特定のボタンがどれくらい押されたかを確認できる。

例:資料請求ボタンが押されやすいページの特定→そのページへの流入元を調査して改善することでコンバージョン改善。

イベントはキャンペーンと同じくちょっとした設定が必要です。GTM(Googleタグマネージャー)での設定がおすすめ!こちらを参考にどうぞ!

GA4でよく使う指標

(1)集客を見る指標

アクティブユーザー数

意味

サイトまたはページに訪れた人数

活用メリット

期間中に何人がページやコンテンツを見たかを確認できる。

例:資料ダウンロードページを閲覧したユーザー数と、ダウンロード完了したユーザー数を比較してダウンロード率を算出

新規ユーザー数

意味

過去2年以内で初めてサイトを訪れたユーザー数。(2年以内にアクセスがあればリピーターとして計測される)

活用メリット

新規プロモーション戦略の実行で新規ユーザーの集客が加速しているかを確認できる。

例:新規比率が高すぎる → リピーター向け施策(メール配信・再訪特典)の検討。

セッション数

意味

訪問回数。1人が複数回来ると、その分カウントされる。

Aさんがコンビニに朝・昼・夜の3回訪問した場合、ユーザー数=1、セッション数=3

活用メリット

サイトやページに訪問された回数を確認できる。

ページに訪問するとセッションが開始し、離脱するとセッションが終了します。離脱の条件は「操作のない状態が30分以上続くこと」です。

(2)エンゲージメントを見る指標

平均エンゲージメント時間

意味

ユーザーが実際に滞在・操作していた時間。

活用メリット

興味関心の深さを測定。滞在時間が長いほど購入・問い合わせに繋がりやすい。

例:セッション数の多く平均エンゲージメント時間が短いランディングページを改善

エンゲージメント率

意味

離脱せずに操作を行ったセッションの割合。

活用メリット

「なんとなく訪問したユーザー」と「しっかり見ているユーザー」を区別できる。

例:広告流入のエンゲージメント率が低い → 訴求ミスマッチ。改善で広告効率UP。

(3)成果(コンバージョン)を見る指標

キーイベント

意味

設定した目標(購入・問い合わせ送信など)の達成回数。旧名「コンバージョン=CV」

活用メリット

施策の最終成果を測定できる。

例:新しいLPを導入後、CV数が2倍 → デザイン改善の効果が確認できた。

GA4分析のよくある失敗談と対策

失敗①:数値だけ見て「よかった/悪かった」で終わる

今月は数値が良かった / 悪かっただけを確認したり、良かった理由を見つけるだけでは意味がありません。

会議用にデータを出しても売上は改善しないので、行動項目を出すまで考察続けることが重要です。

「改善施策を見つける」ために分析するために、数値状況の確認→考察→行動項目の立案を必ずセットで行いましょう。

失敗②:セッション数に注力しすぎてしまう

サイトを運営する目的はセッション数を増やすことですか?もしそうでなければ、目的を軸にした行動を行いましょう。

弊社イークスでは①セッションが多いけどCVが少ないページと、②セッションが少ないけどCVが多いページでは、②→①の順に改善することが多いです。

失敗③:GA4の標準レポートだけで分析してしまう

標準レポートは簡単に訪問数をグラフで確認できて便利な半面、例えば「検索エンジンからトップページに訪問したユーザーが離脱するまでに閲覧したページと各ページのコンバージョン数」など、データを掘り下げた複雑な分析には向いていません。

GA4の探索機能を使用するか、LookerStudioなどのBIツールを活用しましょう。

【まとめ】

「ディメンション=切り口」「指標=数値」と理解しておくことが第一歩です。

そして、集客・ユーザー属性・行動・成果という4つの観点でよく使う項目を押さえておけば、マーケティングの改善に直結する分析が可能になります。

まずは探索機能を使用していろいろな分析に取り組んでみましょう!